다시 듣는 그들의 노래가 투쟁가나 노동가가 아닌, 우리의 가슴을 촉촉하게 만드는 추억의 날개로만 자리하기를

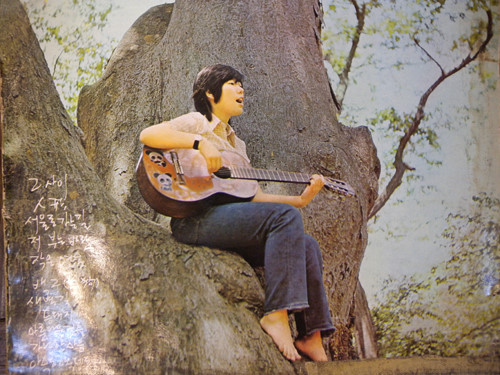

코리아데일리 이주옥기자] 그녀의 노래는 청춘이고 희망이었다. 7-80년대 대한민국 격동의 시기에 우리는 <아침이슬>을 들으며 의기충천했고 <이루어질 수 없는 사랑>을 들으며 사랑의 원류를 더듬었다. 숏컷 머리에 청바지를 입고 통키타를 치며 특유의 맑은 목소리로 길 잃은 청춘을 달랬다. 그의 노래는 심오하고 잔잔하면서도 인간의 근원적인 존중과 고독을 생각하게 했다. ‘사람이 꽃보다 아름답다’면서 인간 존중을 외치고 ‘인생은 나에게 술 한 잔 사주지 않았다’며 고독의 시원을 시니컬하게 노래했다. 하지만 어느 사이 그의 노래는 노동가가 되고 민중문화의 대명사가 돼 투쟁하는 현장에서 빠지지 않는 레퍼토리가 됐다.

일터 옆에서는 꽤 오랫동안 시위가 이어지고 있다. 생존권이 달린 문제이기에 쉬 끝나지 않는지도 모르겠다. 육성으로 하는 호소가 지칠 때쯤이면 그들은 노래로 마음을 전한다. 주로 위에 언급한 저 두 사람의 노래다. 아마도 그들의 노래는 어지러운 시국에 대한 항변으로 사용되는 듯하다. 낡은 스피커를 통해 나오는 노래 가사는 절박한 그들의 마음일 것이다.

세상살이란 게 개인이든 단체든 조직이든 많은 문제가 도사리고 있게 마련이며 어떤 방법으로든 문제의 실마리를 풀어간다. 작게는 한 개인에게 하소연하고 어느 매체에 글을 남기면서 자신의 처지를 알리고 그에 공감을 구한다. 시대는 빠르게 변해 이런 문제점을 밖으로 도출시키는 장치가 더욱 다양해졌다. 특히 모바일은 불특정 다수로부터 의견을 취합하거나 그에 안성맞춤인 해결책을 얻을 수 있는 가장 적극적이면서 열린 공간이다.

시위자들도 처음부터 거리에 서지는 않았을 것이다. 그간의 방식에 효과는 미미했고 급기야 마이크를 통해 본사 앞에서 호소하는 것으로 선회했을 것이다. 내 말에 귀를 기울이고 그에 합당한 해결을 해달라는 가장 적극적인 방법이다. 매일 반복되는 그들의 호소가 누군가에게는 몇 토막 단어로 지나칠 것이고 누구는 제법 진지하게 귀 기울이며 분노하고 문제를 인식하는 시간이 될 것이다.

무엇에건 끝은 있게 마련이다. 원하는 목표나 목적을 달성하면 그들도 떠나고 노래도 끝날 것이다. 결과에 따라 수용하고 철수하는 것은 주관적이다. 어쩌면 그 시간까지 묵묵히 견뎌줘야 하는 것이 우리가 그들에게 할 수 있는 최선의 배려이고 존중일지 모른다.

살면서 답답하고 억울한 일을 경험하지 않은 사람 또한 얼마나 될까. 생계의 갈급함 끝에서 매일 목청을 높이는 그들과 매일 자신의 일상 안에서 무심히 오가는 사람들이 묘한 대조를 이루는 나날이다. 하루라도 빨리 그들의 요구와 주장이 적절한 곳에 닿아 평탄하고 평범한 일상을 누렸으면 좋겠다. 그리하여 다시 듣는 그들의 노래가 투쟁가나 노동가가 아닌, 그저 우리의 가슴을 촉촉하게 만드는 추억의 날개로만 자리하기를 바란다.